一文带你了解多动症真相,不轻易给孩子贴标签!伤了孩子自尊

一文带你了解多动症真相,不轻易给孩子贴标签!伤了孩子自尊

多动症是什么?

“多动症”的学名叫“注意缺陷多动障碍”简称ADHD(以下简称ADHD),是一种常见的慢性神经发育障碍,主要表现为与年龄不相称的注意力分散、不分场合的过度活动和情绪冲动。

从他的定义我们可以看到,这是一种常见的疾病,有多常见呢?

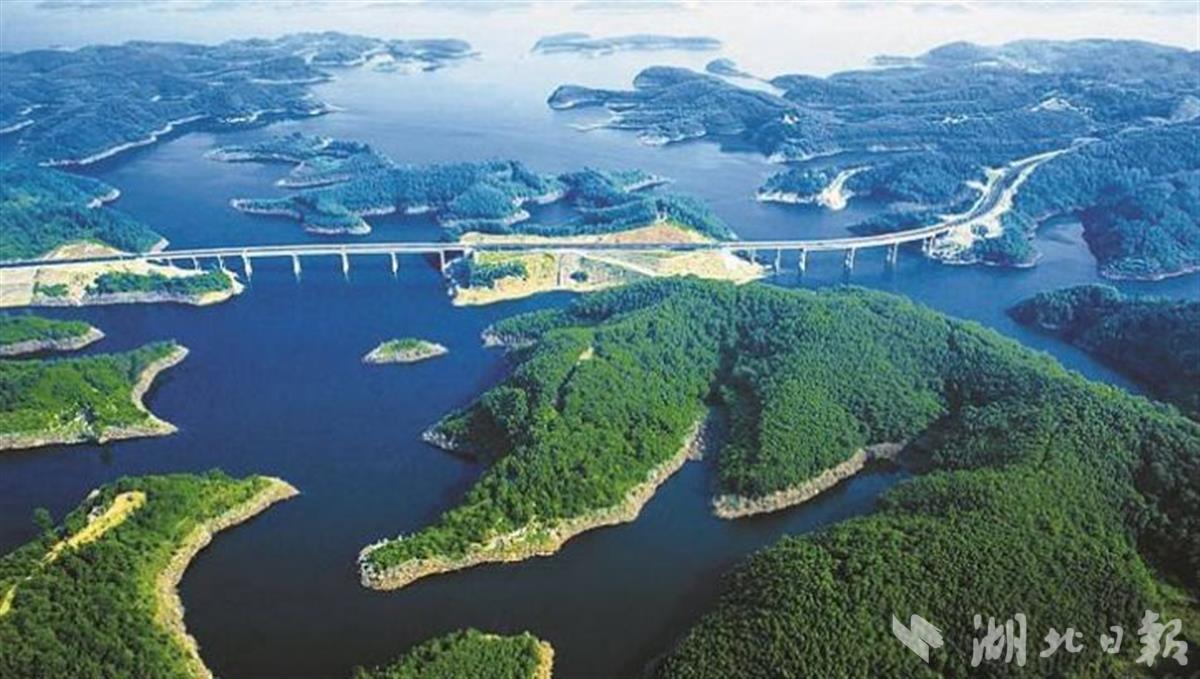

(资料图片)

(资料图片)

郴州市第一人民医院专家表示:ADHD的患病率一般报道为5%左右,也就是说一个50人的班级大概有2-3个多动症孩子。

为什么说ADHD是一种慢性疾病呢?

ADHD常见于学龄期儿童,但有70%症状持续到青春期,30%—50%持续到成年期,目前普遍认为ADHD是一种影响终生的慢性疾病。

很多孩子都注意力不集中、好动,难道都是多动症吗?

多动症孩子的表现和正常孩子并没有本质的不同,他们的区别在于程度的差异,ADHD孩子在维持注意时间、控制活动程度上有明显的发展性滞后,使得他们的行为不符合他们的年纪,并且明显影响了正常的生活。

例如一个4岁的孩子,如果在幼儿园上课能维持10分钟的注意力,那就很不错了,但是对于一个10岁的学生,10分钟就太短了。我们可以理解4岁的孩子离开座位,但是不能接受小学生上课时走动。

我们不妨试想一下,当这种明显的发展性滞后没有被发现,没有被诊断,对于那个10岁的孩子会面临什么?他可能会被老师批评,被同学排斥,被家长指责甚至打骂。

这个每天被负面评价包围的孩子会怎么样呢?

我想他会很委屈吧,他也想认真听课,但是控制不住自己的注意力和行为,他听到外面的鸟叫,就想跑出去看看那只鸟到底长什么样,即使能忍住不离开座位,但思绪已经飘远了。

这种自我调节的困难通常被老师和家长认为是故意的或意志力不够坚定。久而久之他可能会因为老师的批评更不喜欢听课,学习成绩下降,很容易发脾气,自我否定:“怎么也学不好、做不好,我就是这么差劲,那就不学不做了吧。”所以ADHD对孩子的危害是严重而深远的。

多动症的危害这么大,那怎么诊断呢?

ADHD跟很多精神障碍一样,诊断主要依据可靠的病史和对行为症状的观察,缺乏客观的具有诊断意义的体征和检验检查资料,须由经过专科培训的医生将各种资料综合分析进行诊断。

多动症怎么治疗呢?

目前对于学龄期前儿童建议采用非药物治疗方法,对于学龄期儿童建议首选药物治疗,如配合非药物治疗能获得更大的疗效;对于发现较晚,年龄较大的青少年很多合并情绪问题,可能需要配合心理治疗。

吃药有用吗?吃药的副作用大吗?要吃多久呢?

目前研究提示ADHD药物治疗的有效率大概70%左右,最常见的副反应是食欲下降、情绪不稳、心悸、入睡困难等。药物的不良反应有很大的个体差异,所以药物剂量及药物的选择也是因人而异的。

ADHD是慢性疾病,需要长期治疗,对于停药时间没有一致的意见,普遍接受的方法是服药一段时间症状缓解,良好行为相对固化后尝试停药观察。

家长需要了解的是,药物只能控制症状,并不能根除疾病,就像糖尿病人打胰岛素是为了控制血糖,我们的孩子使用药物是为了帮助他们做好每天的事情,享有与正常儿童相似的生活,减少并发症的产生,让他们有可能发展得更好。

ADHD不止是“注意缺陷多动障碍”

ADHD是一个很复杂的疾病,它的症状远远不止于“注意力不集中、多动、冲动”。

目前ADHD经常被描述为执行功能损伤综合征,执行功能是整合和调节其他认知功能的大脑环路,它使人实现“自我管理”的能力。

著名的ADHD研究专家Brown博士对执行功能有一个很生动的比喻,执行功能就像一个交响乐团的指挥,即使每一个音乐家演奏得都非常好,如果没有指挥来组织乐队成员相互配合,那乐队就不能演奏出精彩的音乐。ADHD孩子的症状就像乐队指挥的缺陷,而不是某个音乐家的缺陷,这似乎能够解释为什么有些ADHD的孩子智商非常高但却学习困难。

ADHD应该得到更多的关注,很多ADHD孩子被误认为是顽皮、学习态度有问题,其实他们可能只是生病了,而这个疾病伪装得很好,把所有的问题指向那个孩子和孩子的父母。

很多人认为这些熊孩子是被大人惯坏的,殊不知ADHD孩子的家长斥责打骂孩子的比例远远高于普通家长,这不是一个教育问题,而是一个发育问题,是孩子大脑的调控能力没有发育好。

这不是父母的错,更不是孩子的错,我们需要了解这个疾病,早期发现,科学治疗,帮助我们的孩子获得更好的人生。

湖南医聊特约作者: 郴州市第一人民医院 儿童保健科 谷平

(编辑ZS。图片来源网络,侵删)

关键词: